In Baruth/Mark erinnern sieben Stolpersteine seit dem 22. August an das Schicksal von zwei jüdischen Familien. Auf Initiative einer Bürgergruppe sind die Gedenksteine in der Hauptstraße sowie in der Geschwister-Scholl-Straße verlegt worden. Der Künstler Gunter Demnig hat Anfang der neunziger Jahre die Aktion „Stolpersteine“ gestartet, die heute europaweit präsent ist.

In der Geschwister-Scholl-Straße, die damals noch Schützenstraße hieß, hatte Frieda Lewin mit ihren Söhnen bis 1938 gelebt und sich nach der Pogromnacht des 9. Novembers nach Berlin gerettet. Vater Salomon Lewin war zu dem Zeitpunkt schon verhaftet und ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht worden. Ihm gelang 1939 die Flucht.

In der Hauptstraße sowie in der Geschwister-Scholl-Straße von Baruth/Mark erinnern Stolpersteine an das Schicksal von zwei jüdischen Familien.

Über England und Australien gelangte er sechs Jahre nach Kriegsende in die USA, wo er seine beiden Söhne wiedersah, die nach einer langen Odyssee 1941 in den USA Zuflucht gefunden hatten. Frieda Lewin wurde vermutlich 1942 in Treblinka ermordet.

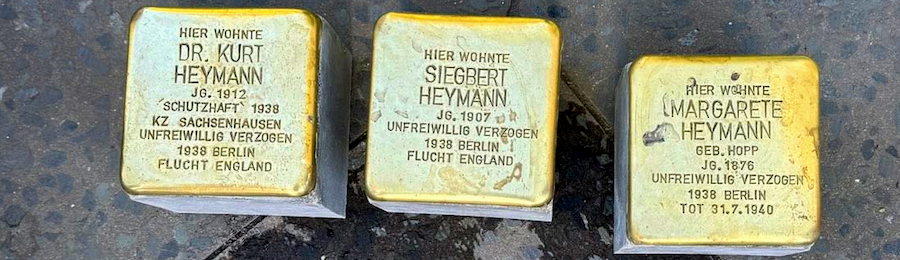

An das Schicksal von Margarete, Siegbert und Kurt Heymann, die mit der Familie Lewin verwandt waren, erinnern nun Stolpersteine in der Hauptstraße 92. Die Kaufmannsfamilie betrieb einst hier ein Bekleidungsgeschäft und war noch in der Pogromnacht 1938 nach Berlin geflohen.

Zu Beginn der feierlichen Verlegung der Stolpersteine hatte Baruths Bürgermeister Peter Ilk Grußworte an die Versammelten gerichtet. Ilk ist Vorsitzender der Stadtstiftung Baruth/Mark, die von der Partnerschaft für Demokratie Teltow-Fläming eine Förderung der Gedenkaktion erhalten hat. An der Gedenkfeier nahm auch der Vorsitzende des Kreistags Teltow-Fläming, Landtagsabgeordneter Danny Eichelbaum, teil.

Zu Beginn der feierlichen Verlegung der Stolpersteine hatte Baruths Bürgermeister Peter Ilk Grußworte an die Versammelten gerichtet. Ilk ist Vorsitzender der Stadtstiftung Baruth/Mark, die von der Partnerschaft für Demokratie Teltow-Fläming eine Förderung der Gedenkaktion erhalten hat. An der Gedenkfeier nahm auch der Vorsitzende des Kreistags Teltow-Fläming, Landtagsabgeordneter Danny Eichelbaum, teil.

Das Projekt der Stolpersteine geht zurück auf das Jahr 1992, als Gunter Demnig erstmals kleine Gedenktafeln verlegte. Sie sollen erinnern an das Schicksal von Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Inzwischen ist aus der Initiative ein europaweites Projekt in über 30 Ländern geworden. Weit über 100.000 Stolpersteinen gegen das Vegessen sind seither verlegt worden, darunter mehr als 1.300 in Brandenburg.